Universo - La Vida de una Estrella

Si

observamos la Vía Láctea una noche cerrada, veremos unas bandas

oscuras que no son sino inmensas nubes de gas y polvo, sólo perceptibles

cuando interceptan la luz procedente de estrellas más lejanas. Dispersas

por la galaxia, estas formaciones gigantes son la materia prima de otras

nuevas estrellas. Si

observamos la Vía Láctea una noche cerrada, veremos unas bandas

oscuras que no son sino inmensas nubes de gas y polvo, sólo perceptibles

cuando interceptan la luz procedente de estrellas más lejanas. Dispersas

por la galaxia, estas formaciones gigantes son la materia prima de otras

nuevas estrellas.

NIDOS DE ESTRELLAS

Mirando con unos prismáticos la espada de Orión, su estrella central

aparecerá borrosa. Con un telescopio, veremos una masa de gas resplandeciente

iluminada por un grupo de estrellas azules, restos de una serie nacida

del gas que impregna el cielo en Orión. Puede que su origen esté en

una estrella de una generación anterior que explotó, como una supernova,

hace millones de años. Podemos deducir que nuestro Sol, como otras estrellas,

nació de una asociación similar de nubes y estrellas que, durante miles

de millones de años, se han ido dispersando por el espacio.

Mirando con unos prismáticos la espada de Orión, su estrella central

aparecerá borrosa. Con un telescopio, veremos una masa de gas resplandeciente

iluminada por un grupo de estrellas azules, restos de una serie nacida

del gas que impregna el cielo en Orión. Puede que su origen esté en

una estrella de una generación anterior que explotó, como una supernova,

hace millones de años. Podemos deducir que nuestro Sol, como otras estrellas,

nació de una asociación similar de nubes y estrellas que, durante miles

de millones de años, se han ido dispersando por el espacio.

ALPHA CENTAURI

Tras su nacimiento, las estrellas pasan

gran parte de su vida como enanas de secuencia principal. Por ejemplo,

de las tres que integran el cercano sistema de Alpha Centauri, la

más

brillante es casi como el Sol, y puede pasar una adolescencia de mil

millones de años en la secuencia principal, haciéndose, a medida

que consume el hidrógeno de su núcleo, cada vez más cálida y radiante

Su compañera naranja, mas fría cubrirá la misma etapa durante casi

dos mil millones de años, mientras que la enana roja Próxima

Centauri puede alcanzar los seis mil millones de años.

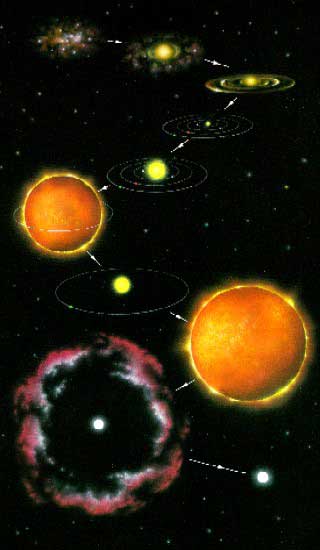

LA VIDA DEL SOL

La explosión de una supernova cercana

provocó, posiblemente, una nube de gas que, al caer, formó el Sol y

los planetas. Tras permanecer largo tiempo en la secuencia principal,

el Sol pasará por una fose de gigante roja, antes de expulsar sus capas

exteriores y acabar sus días como una débil enana blanca dentro de

5 mil millones de años.

LA ULTIMA FASE EN LA VIDA DE UNA ESTRELLA

¿Qué ocurre cuando a una estrella de secuencia

principal como el Sol le queda poco hidrógeno para fundirlo en helio?

Cuando la situación del combustible es crítica, la estrella aviva su

resplandor, se torna grande y roja, y empieza a transformar el helio

en carbón; pasa de ser una enana de secuencia principal a una gigante

roja. Capella, la estrella con más brillo del "Cochero", tiene

dos componentes con una masa triple que la del Sol, que están convirtiéndose

en gigantes rojas. Otros casos los tenemos en Arcturus, del "Boyero",

y Aldebaran, de "Tauro", que ya han alcanzado la madurez como

gigantes rojas.

SUPERNOVA 1987A

El

24 de febrero de 1987, Ian Shelton, un astrónomo canadiense, empezó

a buscar estrellas novas y variables desde el telescopio de la Universidad

de Toronto, en Las Campanas (Chile). Su objetivo primordial eran las

dos galaxias más cercanas a la Vía Láctea, las Nubes de Magallanes (Grande

y Pequeña) Cuando tan sólo llevaba dos días desarrollando su programa,

vislumbró otra estrella cerca de la nebulosa Tarántula, en la Gran Nube

de Magallanes. Por su intenso brillo le pareció una supernova (la explosión

de una estrella agonizante), pero, como la última fue avistada en 1604,

SheIton apenas podía salir de su asombro. Durante los meses siguientes,

los astrónomos observaron cómo la Supernova 1987A se volvía más deslumbrante,

hasta que se tornó tan luminosa como todas las estrellas de la Gran

Nube de Magallanes juntas. El

24 de febrero de 1987, Ian Shelton, un astrónomo canadiense, empezó

a buscar estrellas novas y variables desde el telescopio de la Universidad

de Toronto, en Las Campanas (Chile). Su objetivo primordial eran las

dos galaxias más cercanas a la Vía Láctea, las Nubes de Magallanes (Grande

y Pequeña) Cuando tan sólo llevaba dos días desarrollando su programa,

vislumbró otra estrella cerca de la nebulosa Tarántula, en la Gran Nube

de Magallanes. Por su intenso brillo le pareció una supernova (la explosión

de una estrella agonizante), pero, como la última fue avistada en 1604,

SheIton apenas podía salir de su asombro. Durante los meses siguientes,

los astrónomos observaron cómo la Supernova 1987A se volvía más deslumbrante,

hasta que se tornó tan luminosa como todas las estrellas de la Gran

Nube de Magallanes juntas.

Para

llegar a explotar como una supernova, una estrella debe tener como mínimo,

desde su origen, unas diez veces la masa del Sol. Primero evoluciona

hacia una supergigante roja, produciendo en su horno nuclear elementos

tan pesados como el hierro, al tiempo que se desprende de parte de su

dilatada envoltura. A menos que pierda gran parte de su masa, llega

un momento en que es incapaz de resistir la incesante fuerza de la gravedad

y, en una fracción de segundo, el núcleo de la estrella colapsa y sus

capas externas son expulsadas. El manto de material que configura su

volumen choca con el medio interestelar circundante y produce un resto

de supernova. Para

llegar a explotar como una supernova, una estrella debe tener como mínimo,

desde su origen, unas diez veces la masa del Sol. Primero evoluciona

hacia una supergigante roja, produciendo en su horno nuclear elementos

tan pesados como el hierro, al tiempo que se desprende de parte de su

dilatada envoltura. A menos que pierda gran parte de su masa, llega

un momento en que es incapaz de resistir la incesante fuerza de la gravedad

y, en una fracción de segundo, el núcleo de la estrella colapsa y sus

capas externas son expulsadas. El manto de material que configura su

volumen choca con el medio interestelar circundante y produce un resto

de supernova.

La nebulosa del cangrejo (M1), en la constelación de Tauro, es el resto

de una potente explosión que se observó el año 1054.

ESTRELLAS DE NEUTRONES - PULSAR

Tras una explosión, todo lo que queda es el núcleo abatido, conocido

como estrella de neutrones, con una densidad mayor, incluso, que la

de una enana blanca. Las estrellas de neutrones giran vertiginosamente,

emitiendo rayos de luz y ondas de radio que, cuando pasan por delante

de la Tierra, simulan la proyección de los destellos de un faro cósmico.

Los astrónomos las denominan pulsares,

y llegan casi a girar, los más rápidos cien veces por segundo. Mediante

rayos X se puede observar el núcleo de la nebulosa M1, la estrella de

neutrones en su centro que gira velozmente (30 veces por segundo) emitiendo

particulas altamente cargadas de energía.

Tras una explosión, todo lo que queda es el núcleo abatido, conocido

como estrella de neutrones, con una densidad mayor, incluso, que la

de una enana blanca. Las estrellas de neutrones giran vertiginosamente,

emitiendo rayos de luz y ondas de radio que, cuando pasan por delante

de la Tierra, simulan la proyección de los destellos de un faro cósmico.

Los astrónomos las denominan pulsares,

y llegan casi a girar, los más rápidos cien veces por segundo. Mediante

rayos X se puede observar el núcleo de la nebulosa M1, la estrella de

neutrones en su centro que gira velozmente (30 veces por segundo) emitiendo

particulas altamente cargadas de energía.

AGUJEROS NEGROS

Sin

embargo, algunas de esas estrellas de masa tan grande pueden terminar

sus días de manera menos espectacular, en forma de

agujero negro. La supergigante azul HDE 226868, en la constelación

del Cisne, llamó la atención de los astrónomos cuando asociaron su

situación

a una potente fuente de rayos X, Cygnus-1, que parpadeaba con una frecuencia

de milésimas de segundo. También parecía girar, cada 5 o 6 días,

alrededor de una compañera invisible, cuya masa era entre ocho y

dieciséis veces

la del Sol; demasiado masiva para ser tan estable como una estrella

de neutrones. Por el contrario acabó colapsándose por tiempo indefinido

hasta desaparecer por completo, y dejó como única herencia una

fuente de gravedad tan intensa que ni la luz podía escapar a su

atracción La

mayoría de los astrónomos llegan a la conclusión de que esto es lo

que le sucedió al objeto situado junto al HDE 226868: se había colapsado

y había formado un agujero negro; mientras, el gas de su campañera,

la supergigante azul, llueve sobre él y produce la emisión de rayos

X. Sin

embargo, algunas de esas estrellas de masa tan grande pueden terminar

sus días de manera menos espectacular, en forma de

agujero negro. La supergigante azul HDE 226868, en la constelación

del Cisne, llamó la atención de los astrónomos cuando asociaron su

situación

a una potente fuente de rayos X, Cygnus-1, que parpadeaba con una frecuencia

de milésimas de segundo. También parecía girar, cada 5 o 6 días,

alrededor de una compañera invisible, cuya masa era entre ocho y

dieciséis veces

la del Sol; demasiado masiva para ser tan estable como una estrella

de neutrones. Por el contrario acabó colapsándose por tiempo indefinido

hasta desaparecer por completo, y dejó como única herencia una

fuente de gravedad tan intensa que ni la luz podía escapar a su

atracción La

mayoría de los astrónomos llegan a la conclusión de que esto es lo

que le sucedió al objeto situado junto al HDE 226868: se había colapsado

y había formado un agujero negro; mientras, el gas de su campañera,

la supergigante azul, llueve sobre él y produce la emisión de rayos

X.

Animación

de un Animación

de un

Agujero Negro (3 mb)

|